渓のサクラ公開2025

さあ今、この季節に、エドヒガンの森を存分に味わってください

状況により公開が前後する場合も・・・お問合せください

能勢電鉄平野駅下車、バスターミナルへ

バス乗車、水明台1丁目下車

・自家用車での来場は固くお断りします

・近隣の迷惑になる行為は慎みましょう

北摂里山地域循環共生圏(WEB)

インタビュー掲載

里山のお話を聞いているとよく「まち山」という言葉を聞きます。

川西には大規模団地が多く開発されていますので、都市部から移住された住民の皆様が団地内に憩いの場を作っている… インタビュー記事へ

最新活動

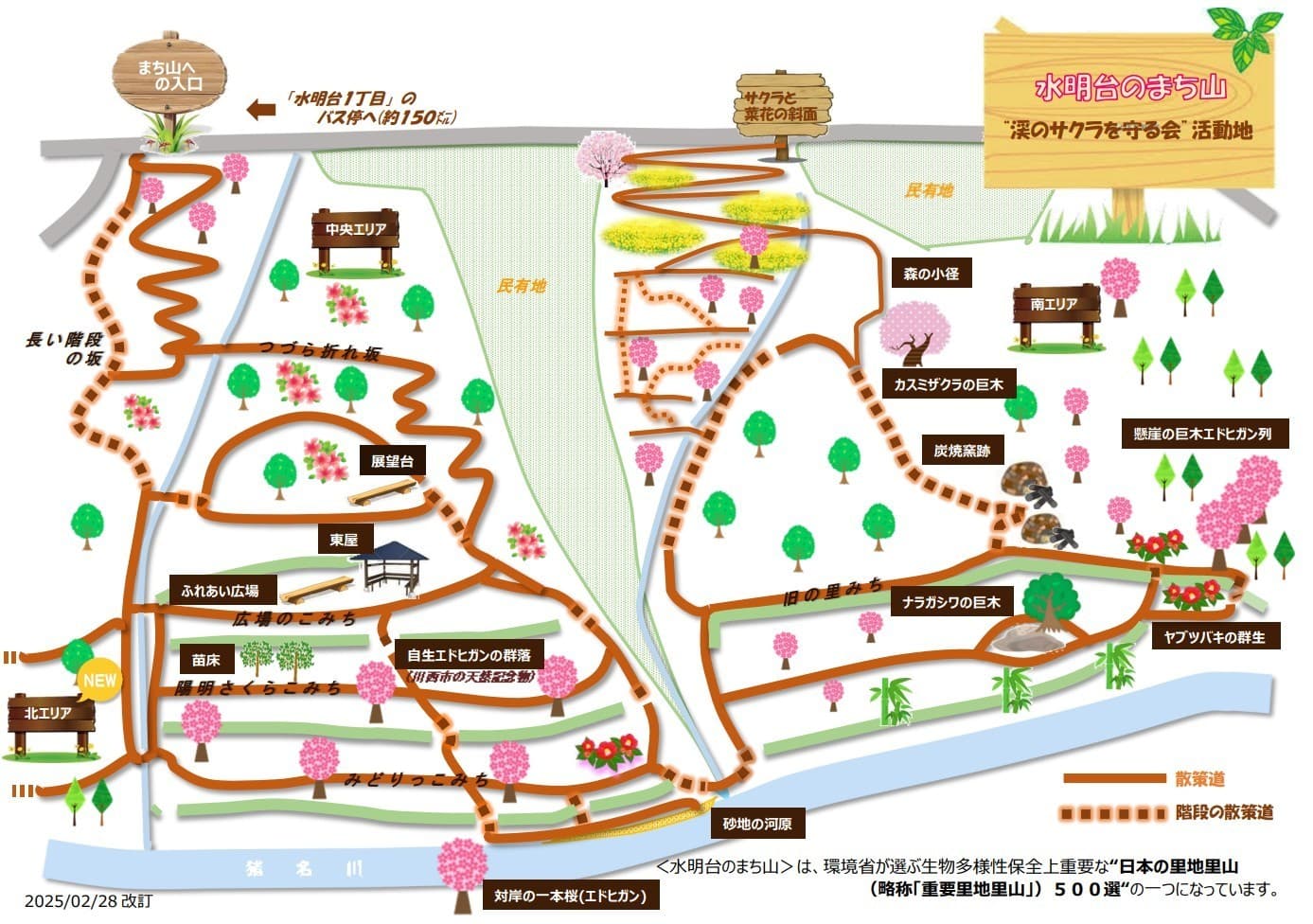

活動地

能勢電鉄平野駅からバスターミナルへ歩き(1分)

循環バスにて水明台1丁目でお降りください。

バス通りよりひとつ西側の道路に入口があります。

市の所有地につき、活動日や特定の日のみ入ることができます。

(活動日には旗が立っています)

プロフィール

渓のサクラを守る会

川西市水明台3-3-24 西澤 孟治

H20年6月19日

59名(H26年12月末現在)

川西市緑台6丁目、水明台1・3丁目下の猪名川斜面

(市有地:約7haについて市と管理契約を結んで整備を進めている)

毎週木曜日午前中

活動日数 臨時活動・公開日含め約70日

約1800名

あゆみ

② 活動による渓の変化と生物多様性の進捗を6年間撮影し、H25年11月に写真集「水明台エドヒガンの森 渓の四季に咲く花」を出版しました。

③ H21年度から地元多田GHの緑台小・陽明小3年生による環境体験学習を継続して受け入れお世話しています。また図工・生活など学校の授業支援も行っています。両校がともに実践的環境教育優秀校として県知事表彰を受けられたことは私たちにとっても大きな喜びです。(陽明小:H23年12月 緑台小:H25年11月)

④ 渓のサクランボを発芽・育苗し植樹して、エドヒガン群落の拡大を試みています。陽明小では3年生の初めに渓の苗木を校庭に持ち帰って育て、2年後渓に移植する活動も続けています。数十年後、渓の景観はどんなにすばらしく変化しているでしょうか。 子どもたちが成長し親になって“このサクラはパパが植えたのだよ!”と得意げに話している姿が目に浮かびます。

⑤ H24年度から緑台中の“トライやるウィーク”活動も受け入れています。

環境体験学習について

シートに横になって数分間目を閉じ五感を研ぎすまして渓を感じ、そのあと渓の自然についていろいろなお話を聞きます(毎回冒頭)

【渓の見学】

1年間学習する渓、紅葉と落ち葉の渓、フユイチゴのみのる川辺、1年間の活動を見守ってくれた早春、四季折々に見学します

【ハサミ・ノコギリを使って実習】

ハサミでササ・小枝や雑草の刈り取り、ノコギリで木やタケを切って整備の練習をします(毎回)

【エドヒガン苗木を育てる】

陽明小3年生は苗を校庭で育てて4年生の終わり、渓に移植します

【苗木を記念植樹】

緑小3年生は渓の学習の締めくくりに記念植樹します

【遊歩道づくり】

緑小は“みどりっこみち”陽小は“陽明サクラこみち”を渓に作ってその周囲を整備しています

【木の葉でビンゴ】

木の葉をいろいろ採集しビンゴ遊びしながら木の名前と葉の形を学びます。ツバキの葉でネームプレートをつくります

【年輪しらべ】

輪切りした木の年輪を数え、紙に写し取って年輪ができる様子を学びます

【エドヒガン毎木調査】

群落のエドヒガン高木の高さ・枝振り・幹の太さ・根本の様子などを観察して記録にまとめます

【木の実を拾う】

秋、クリ・ドングリ・ホウの実などを拾って持ち帰り工作の材料にしたり、食べたりします

【猪名川のゴミ拾い】

毎年1月末、猪名川クリーンアップ作戦に合わせて、渓の岸に流れ着いたゴミをみんなで拾い、美しい地球にすることを学びます

【おじさんおばさんインタビュー】

子どもたちが日ごろ疑問に思っていたこと、尋ねたいことを、ペアになってインタビューしスキンシップを深めます

【クラフトいろいろ】

渓の木やタケを利用して、ハト笛・水鉄砲・こっぽり・筆立て・枝の踊り子・木の実の人形などをつくります

このようにさまざまなプログラムを用意して、30分ずつ3プログラムを毎回学習していきます。陽明・緑台合わせて年間15回渓にやってきますので、活動地は年中子どもたちの歓声が響きわたっています。

渓のサクラを守る会 憲章(私たちの約束ごと)

① 渓に群生するエドヒガンはじめ数種類のサクラを保護・育成して美しいサクラの森をつくります

② 周囲の照葉樹、落葉樹の高木を適度に間伐して明るい森をつくり、昆虫や野鳥が豊かに生息する生物多様性の森を実現します

③ 子どもたちの学習をお世話しながら、保護者や私たち老荘世代をつなぎ、3世代による活動の永続をめざします

④ 猪名川への不法投棄を抑制、ゴミを回収して清流の回復、景観の改善につとめます

⑤ 安全第一を旨として動力機器の使用を控え、マイツールによる手作業で達成感を味わいながら、健康で息永い活動をつづけます

⑥ 地域社会の信頼を高め、会員相互の親睦を深めて明るく楽しい活動を進めていきます